12月14日、いくさか『創造の森』にて、第2のふるさとプロジェクト「旅するいきもの大学校!」の第5回が開催されました。

当日の朝、生坂村では、深夜から降り積もった雪で辺り一面、銀世界!

気温も低い中、遠方から来られる参加者の皆様は、笑顔で創造の森にご到着。

晴れたり、曇ったり、吹雪いたりと移ろいやすい雪景色の中で、2週間ぶりの再開を喜び合いました。

本当に惜しくもJ2昇格プレーオフの最終戦で引き分けとなった松本山雅のガチャさんは、今回も参加してくださいました。「皆さんの応援を力に変えて、来年以降一番上を目指して頑張っていきたい。」と頼もしいメッセージ。アスリートの言葉に、勇気をもらいます。

奇二先生より本日のメニューが発表されますが、雪の精の粋な計らいか、またまた吹雪いてきたので、早々にセンサーカメラの回収から始めました。

________________________

センサーカメラを回収しに、森へ

前回の経験を糧に、各々、試行錯誤して仕掛けた10個のセンサーカメラ。

2週間を経て、どんないきものたちの姿が撮影されているか、ドキドキワクワクしながら回収します。

辺りで一番背が高く、太い杉の幹に残る”ささくれ”がムササビの爪痕ではないかと考察した私のグループは、ムササビ狙いで二方向からカメラを仕掛けました。さて、その爪痕の正体は今回判るのか…!?

2週間前の観察には無かった幹の傷や、はっきりと残るけもの道など、いきものたちの確かな存在を感じ、その行動を想像する胸高鳴る時間を楽しみました。

________________________

上質な鹿肉がとろけるジビエカレーを「いただきます!」

センサーカメラの回収後、星野さんと斎藤さんが腕に縒をかけて仕込んでくださった熱々の鹿肉のカレーライスが振る舞われました!

甘口と辛口の2種類のルウが用意されており、生坂産の白米にかけて頬張ります。

面白いことに、男性が甘口を選び、女性が辛口を好むなど、参加者の食性の違いを傍から観察することができました(笑)

雪雲からわずかに暖かな日差しが差し込む中、見事に完食!ほーーーーんとに美味しかったです!

余すことなく、有り難くいのちを頂いた後、奇二先生の野外講義が始まります。

________________________

これまでの調査から見えてきたこと

これまでの生態調査から、哺乳類は9種類、鳥類においてはほとんど声から推測される43種類、昆虫32種類が、ここ創造の森のエリアに生息していることが分かりました。

「これだけの生き物が見つかったので、この4回で実りある時間だったと思います」と、奇二先生。そして、これからの創造の森をフィールドに、人が恵みをもらいつつ、生息する野生動植物の保全を考えていく中で、「カエルとトンボが狙い目」とおっしゃいます。

長野県では準絶滅危惧種のモリアオガエルとトノサマガエル。

減少している原因は、近年のコメ離れや農業従事者の減少による水田の減少、 水田の圃場整備と考えられています。水田や周りの水路、草が茂る畔は、カエルにとって重要な生息地なのです。

創造の森で、今は耕作放棄された水田での稲作を復活させることにより、人間の恵みとして、お米を収穫し、明るい水辺を増やすことで、そこを住処とするカエルも、トンボも、タガメ、ゲンゴロウなどの水生昆虫も増えていくことが期待されます。

また、奇二先生によると、2005年にシジュウカラの調査を行った際、巣箱を10箇所かけた内、2箇所で営巣を確認したそうです。

シジュウカラが、子育てをするのは、春と夏だけ。

卵が孵って、雛が巣立つまでの21日間、オスメスの親が11羽の雛に3週間、1日に餌を多い時に、350回!!個体差はあるが、平均200回もエサを運んだそうです。

しかもそのエサの7割は芋虫。育雛の後半はバッタやカメムシだったとのこと。

奇二先生は、創造の森の畑近くに巣箱をかければ、シジュウカラがエサである芋虫や青虫をたべてくれて、農薬に頼らない農業が実現するのではないかと考察されました。

また、創造の森に生息しているであろう、フクロウやムササビの住処を増やすためにも、巣箱作りは有意義とのこと。

夏の渡り鳥であるツバメ、キビタキやオオルリのために、春先に巣箱を設置することも計画できそう!

人が恩恵を受けつつ、創造の森に生息するいきものたちのために、今、私たちができるアイデアをたくさんお話ししてくださいました。

________________________

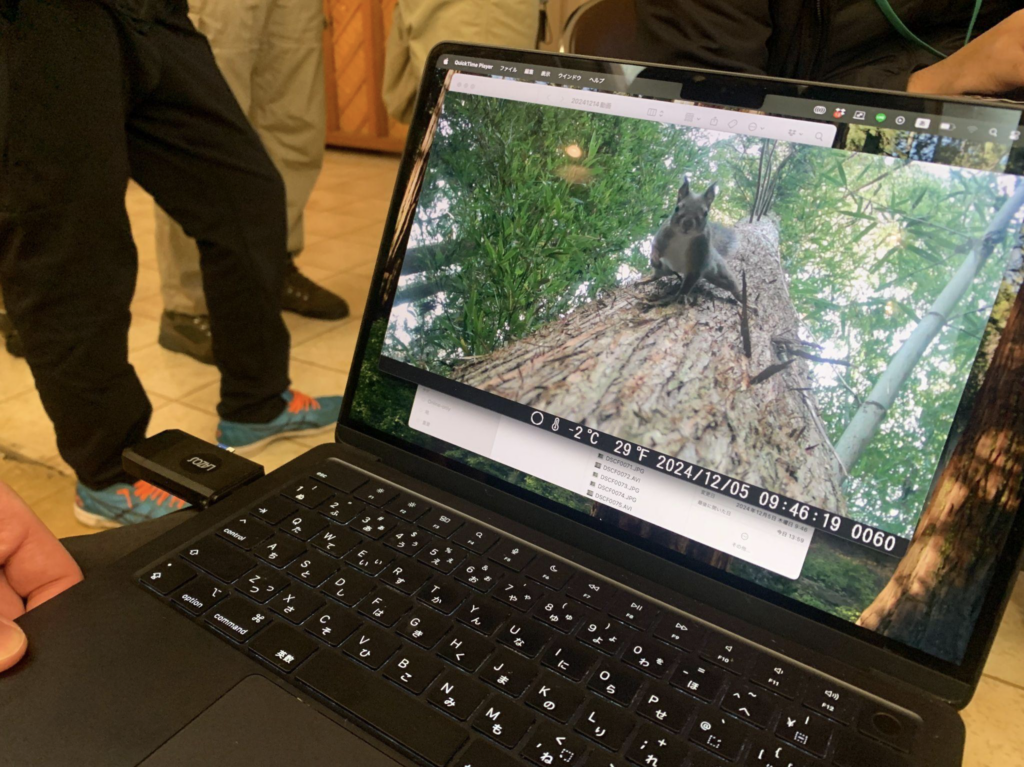

録画された生き物たちの姿

やまなみ荘の大ホールへ移動した後、回収した10台のセンサーカメラに保存された映像を確認しました。

暗闇の中を移動するシカの群れ、白銀の世界を歩くオレンジ色のキツネの他に、特に愛らしかったのは…

こちら、ニホンリス!

このアングルでは、2匹のリスが幹をくるくる周るように登ったり、降りたりする姿の撮影に成功しました。奇二先生によると、リスは頭を下にして木を降りるとき、後ろ足をしっかりと広げてバランスを取っているとのこと。鋭い爪は樹皮をつかみやすいため、2週間の撮影の中で、日々、杉の樹皮がささくれていくのを確認できました。

そうです、私が狙っていたムササビと思われる痕跡は、もしかするとリスかもしれません!

私のグループが仕掛けたカメラにも、ムササビは映っておらず、木から木へ飛び移る勇敢なリスが映っていたのでした。

いきものたちの自然な姿を観察すればするほど、それは私たちに喜びを与えてくれ、愛をもって自然の豊かさを語りかけているように感じられました。

________________________

チャレンジ!巣箱作りと来年度の保全計画

ここからは、巣箱を作るネイチャーポジティブ体験チームと、奇二先生と来年度の保全計画を立てるチームの二手に別れ、それぞれの活動に取り組みました。

<巣箱を作るチーム>

ガイド候補生の尾井田さんの指導のもと、図面を見ながら、巣箱作りが始まりました。

ゴゴゴゴ、ガガガガ、トントン…ホールに響く作業音。

ノコギリやトンカチ、インパクトドライバーなどの工具を駆使し、参加者同士が助け合い、作業が捗ります。

「旅するいきもの大学校!」の第5回ともなると、参加者の皆さんは、緊張も解けて、とってもいい笑顔!

奇二先生によると、親鳥は繁殖時期の前に、巣箱の内見に来るそうです。これらの出来上がった優良物件は、繁殖時期の少し前までに設置する必要があります。

この巣箱に営巣したシジュウカラの巣立ちの瞬間、懸命に飛び立つ幼鳥の姿を想像すると…胸が熱くなりますよね!

________________________

<奇二先生と来年度の保全計画を立てるチーム>

フューチャーセッションズの坂本さんのファシリテートのもと、「人が恵みをもらいつつ、生息する野生動植物が賑わう生坂村を作るには?」という問いが与えられました。

人と野生動植物と共生するための保全のあり方と具体案、そのタイムラインを考えていく上で、

奇二先生と星野さんのプランを知ることはとても重要です。

奇二先生のプランの一部は、

・水辺系のトンボとか水生昆虫が生息しやすい水面を解放した場所を作ること。両生爬虫類や水生昆虫のために、ため池を作ること。

・セイタカアワダチソウなどの外来種については、全てを悪として刈り払うのではなく、蜜源にもなるので、部分的に残していく。

・小川や止水などの水辺、森や里山などモザイク状に存在する多様な環境を保全する

・人が恵みも受け取ることができ、生き物も共存できるために、里山里地本来の姿の復元を目指していく。

そして、人間と動植物が共存していることが前提で「創造の森」を人がサスティナブルにどう使うか、自然の恵みをどう活かしていくかを考えていらっしゃる星野さんは、「創造の森」の今後の構想を語ってくださいました。

さらに星野さんは、動植物の観察から判ること、地形から判断できることの両方から「創造の森」を読み解くチカラを磨くことの重要性について、実例を挙げて伝えてくださいました。

これらを踏まえた上で、実際、動植物をどうやって増やしていくか、恵みをどうやって生かしていくか、あらゆる観点から参加者同士でディスカッションをし、アイデアを共有しました。

参加者の皆さまは、様々な知識と経験をお持ちなので、たくさんの具体的な案が見出されました。それは、生坂村に住む人びとや動植物たちへのあたたかい眼差しであり、とても平和で、とても有意義な時間でした。

________________________

生坂村の豊かな自然を維持・再生していくために

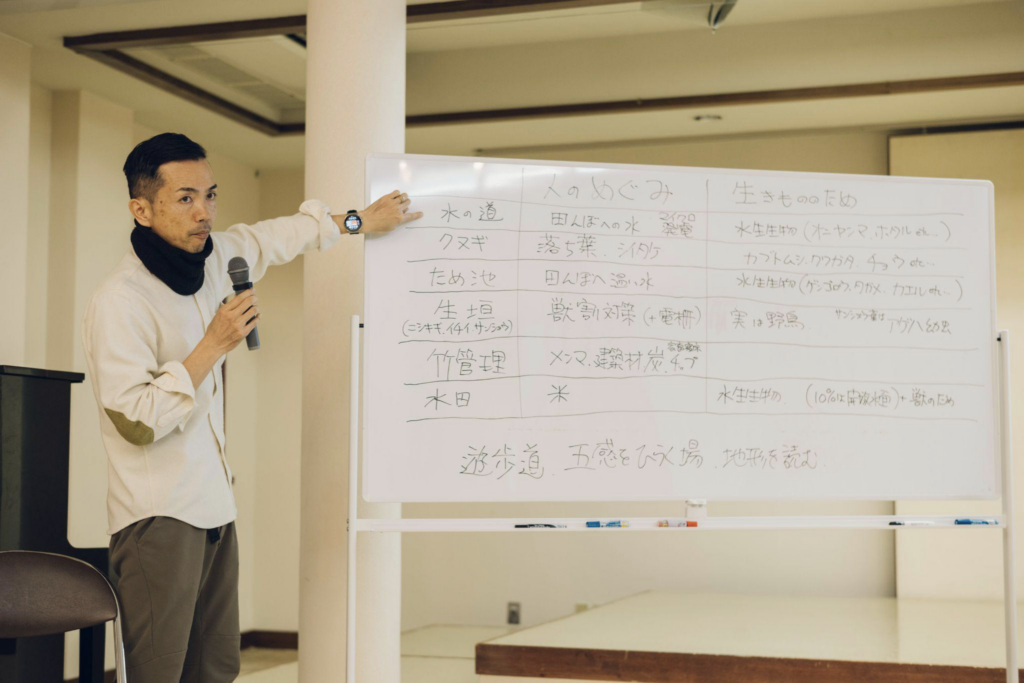

参加者全員が再集結し、本日の最終セッションへ。

奇二先生は、来年度の保全計画を立てるチームで出し合ったアイデアを織り交ぜ、「人が恵みをもらうために」「生息する野生動植物のために」これらの2軸を両立できるアクション、その具体案を、発表してくださいました。

1)水の道をデザインする

…高いところから低いところへ流れていく水の道をデザインする。これによりマイクロ発電も可能となる。小川ができることで、ヤゴで五年生きるオニヤンマの生息環境が整う。

2)クヌギを植える

…落ち葉ステーションに集まる落ち葉にカブトムシが産卵することが考えられる。カブトムシはクヌギが好き。村内に少ないクヌギを植えることで、人は落ち葉で堆肥を作ったり、しいたけ用のホダ木を得ることができる。樹液に集まるオオムラサキ、カミキリムシなども増える可能性が高い。

3)ため池を作る

…止水に集まるゲンゴロウ、タガメや、春にかけて水辺で卵を産むサンショウウオやカエルのために。ため池はビオトープとなり、生き物のすみかとなる。天日で温められた水は、水田に利用する。

4)野生動物との境界線として生垣を植栽する。

…創造の森の獣害対策として、人と生き物の棲み分けとしての生垣を植え込む。場所によって、電柵や金網なども必要になる。

生垣の例として、

●ニシキギ、イチイ:赤い実は冬鳥のエサに。

●サンショウ:アゲハチョウが好んで産卵する。棘は獣害対策に。サンショウの実は、人がいただくことができる。

5)竹の管理

…増えすぎた竹林を管理するために、建築材として活用。食用のメンマ。チップにして家畜の寝床に利用する。

6)水田の復活

…イノシシやシカなどの獣のためのヌタ場になる恐れもあるが、耕作放棄地での米作り。獣害対策としての電柵も要検討。水生昆虫などの生物のために、10%は解放水田とする。

そのほか、遊歩道の整備や、五感をひらく場所やアクティビティ作りなど、様々なアイデアをまとめてくださいました。

次に、星野さんより「創造の森」のビジョンやアイデアがアップデートされました。

「創造の森」は、1.5ヘクタールの中で何世帯かが協力、生業をしながらコミュニティが育っていくことをイメージしたそうです。このビジョンは、生坂での活動が決まる前から、描かれていたと聞いてびっくり!

創造の森での活動拠点となる、ロケットストーブ式アースオーブンが完成したのが2年前…

土を建材に用い強く突き固める方法である版築(はんちく)形式で仕上げました。

当時、ワークショップも並行して行われていましたので、生坂に住む私は、子どもたちと一緒に参加しました。

星野さんが語る「創造の森」の構想、そのアウトラインは、その頃から変わっておらず、少しづつ実現に向けて進んでいることを、私は肌で感じています。

来年は、オフグリットハウスの着工が予定されており、再来年には宿泊施設として開業されるそうです!

そのほかの構想として、

<日本式アーユルベーダと薬草蒸留所>や、未来を生きる子供たちが思い描く未来をプレゼンテーションするための<円形の劇場>、<森のレストラン>などなど、建築家・遠野未来さんと一緒に、一つづつ実現していきたいとお話しされました。

奇二先生と星野さんのお話の後、参加者は、3人1グループで、「創造の森で実現できるとワクワクすること」について、ディスカッションしました。

「生坂村」や「創造の森」について、それぞれの想いを語り合う会場は、熱気に包まれました!これまで5回のプログラムを通して各々が体感したことにより、それぞれの言葉は、熱を帯びていました。

「創造の森」は人の関わりの中から、人が描くビジョンによって、発展していく森。

今回、リジェネラティブ・ツーリズムという切り口で、多くの方々が生坂村に興味関心を持ち、長い時間をかけて、来村してくださったこと。奇二先生が照らしてくださった<人と自然の共生>というビジョンが、「創造の森」を、生きとし生けるもの全ての命にとって、意義ある場として再定義してくださったことに、感謝の気持ちで胸がいっぱいになりました!

________________________

さいごに

次回はいよいよ最終回!

2025年1月11日は、「創造の森」での認定式と餅つき大会などのお楽しみが待っているそう!

参加者の皆さんで、この「創造の森」で何をアウトプットしたいか、やっていきたいかなど、アクションプランを検討する大切な時間も用意されています。

5回目のプログラムの最後に、奇二先生は、「この創造の森の具体的な部分が見えてきて来年度がめちゃくちゃ楽しみ。もっと楽しみなのは、10年後!」と話してくださいました。

今、経済だけではなく、地域の循環的営みにも関心をもち、自然とともに暮らす豊かさや、人と人、人と自然が支え合う社会の在り方に価値を見出す人々が、確実に増えていると感じています。

田舎は後進地ではなく、都市にはない豊かさが展開している里だと感じる人たちが、いまでは全国各地に生まれている!このような変化や未来のビジョン、具体例を生坂から発信し、ハチドリのひとしずくのように、日本全体に広がっていくことを祈ります。そして、人と自然が共生できる未来を信じています。

私も10年後、その先までずっとずっと楽しみでなりません!

プログラム終了後は、希望者と奇二先生で囲むジビエ鍋のパーティ!

翌日のオプショナルツアーでは、村内の山深い池にセンサーカメラを設置したり、近隣の大自然を観光したりして、楽しんでいただきました。